The New-York Historical Society recently rediscovered Baroness Henriette Hyde de Neuville’s artistic production at the exhibition Artist in Exile: The Visual Diary of Baroness Hyde de Neuville; the eponymous book was published in 2019. This celebration has led to a resurgence of curiosity and interest in this little-known figure of the early-U.S. francophone community and her husband, a great monarchist of the Restoration and French ambassador in Washington, D.C.

Hagley’s research library itself rediscovered in its archives a collection of letters addressed by the Baroness to Gabrielle Joséphine de la Fite de Pelleport Dupont de Nemours, wife of Victor Marie Dupont de Nemours. This collection of 53 letters spanning from 1810 to 1835 gave us an intimate and sincere insight into the francophone community, as it was established in the 19th century in the mid-Atlantic, through the lens of this exceptional friendship that has withstood the passage of years and history, geographical distance, and the interpersonal dramas that have punctuated the lives of these two women.

It seemed essential to highlight the friendship between these two female figures, especially in the context of the history of the Dupont family, which has often been perceived as being only made of its great men. Beyond this historical perspective, we have been privileged witnesses of an almost sisterly relationship, sharing the joys and disappointments of motherhood and the challenges of exile.

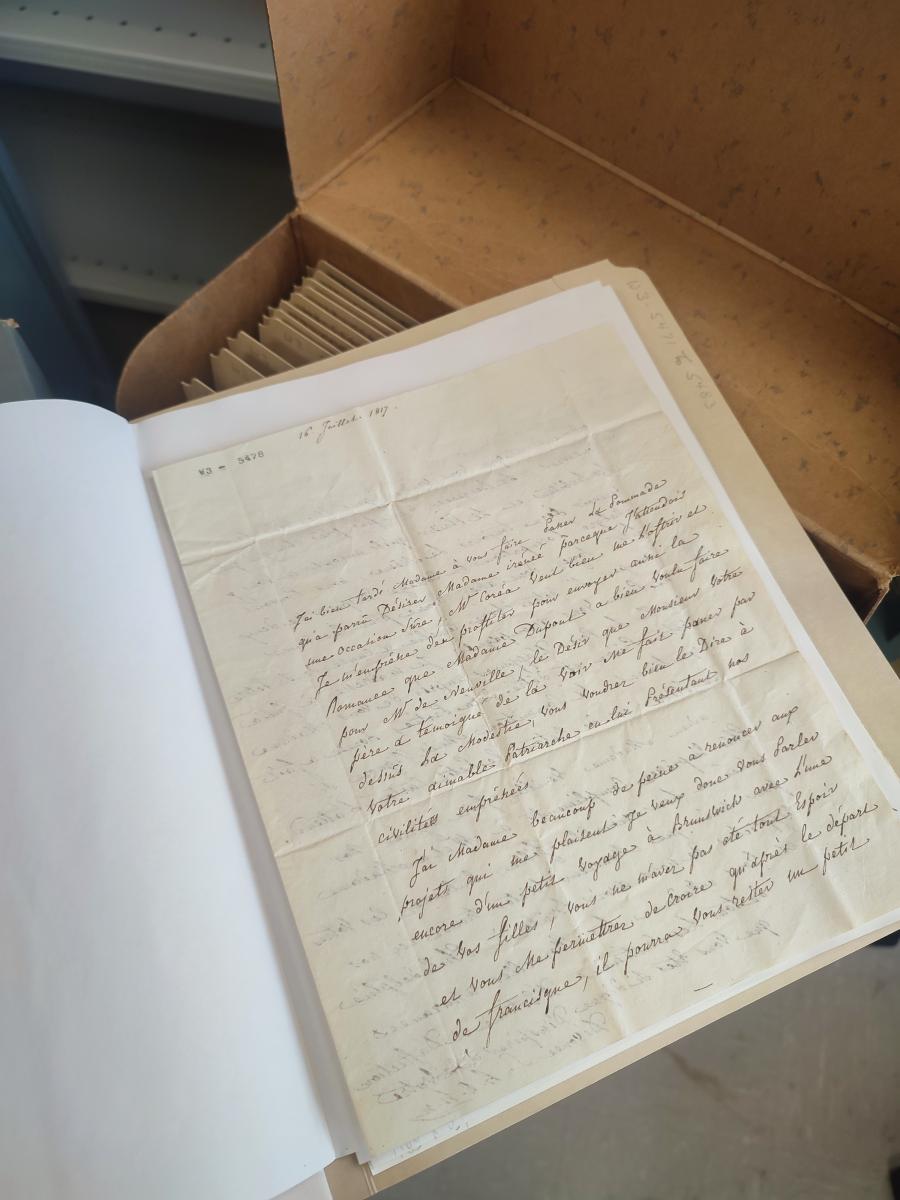

Our work of transcription and translation is part of a general digitization effort at Hagley to make its resources more accessible to both the general public and researchers. This correspondence remained in the archives in a format that was not very convenient because of its frailty, difficult deciphering, and the fact that it was in French. We therefore hope that our work will contribute to the democratization of the invaluable francophone resources sheltered at Hagley. From a research point of view, these letters offer first-hand testimonies of the events and ways of life of a particular society at a given time. This may be relevant to social, economic, political, military, and cultural history, not to mention art history since the Baroness was an outstanding artist.

We have encountered many challenges in the process of transcribing and translating this correspondence, starting with the state of the letters themselves. Some were torn in places or yellowed. The ink sometimes showed through and made reading difficult; crossed-out sentences abounded; optimization of the paper required writing in the margins and in several directions... The Baroness’s calligraphy was not always easy to decipher, especially in the formation of some of her letters. In addition, a great inconsistency in the Baroness’s spelling, especially concerning proper nouns, complicated our task of keeping track of all the characters and places visited by the Neuvilles, who traveled a lot, while the Duponts remained settled in the Brandywine.

We have encountered many challenges in the process of transcribing and translating this correspondence, starting with the state of the letters themselves. Some were torn in places or yellowed. The ink sometimes showed through and made reading difficult; crossed-out sentences abounded; optimization of the paper required writing in the margins and in several directions... The Baroness’s calligraphy was not always easy to decipher, especially in the formation of some of her letters. In addition, a great inconsistency in the Baroness’s spelling, especially concerning proper nouns, complicated our task of keeping track of all the characters and places visited by the Neuvilles, who traveled a lot, while the Duponts remained settled in the Brandywine.

The Baroness also gives us a style often subtly ironic and biting, embellished with French idioms or jokes, which we have therefore tried to transcribe to the best of our ability. The life of the francophone community in the United States also paves the way for Anglicisms, which are scattered in the letters (“le home” / “in family way”), and these are therefore necessarily lost in translation, but still showcase the relative assimilation to a new environment for these exiled. A final challenge was the lack of context. Indeed, many letters were lost, leaving us with the task of filling in the missing information. Even when we were able to establish a logical chronological order, we still only had one side of the correspondence, and Joséphine’s answers could only be imagined.

We followed the Neuvilles’ story as one would follow a television show: against all odds, across the world, on their never-ending journeys, lost in the unstable ebbs and flows of the turbulent political history of 19th-century France. One of the mysteries that kept us in suspense while reading these letters was understanding who Louise was. This name appears early on under the Baroness’s pen, at times mentioning that she "embraces" the Dupont family in the post-scriptum; at others highlighting how much she misses Amélie, the daughter of Joséphine, suggesting that a certain degree of female friendship had developed between the two girls. Land titles indicate that the Neuvilles settled Louise on one of their lands and celebrated her marriage in October 1817. While it is clear that Louise was taken in as a ward by the Neuvilles, who seemed to treat her like their own daughter, the mystery surrounding Louise’s status remains. Was she part of the family? Or was she a child adopted by the couple? Was she from a relatively wealthy background or not? Who is the man she married in 1817? Many questions remained unanswered. Although her presence is less noticeable in the second part of the correspondence, it appears that Louise maintained ties with the Neuville family, since the penultimate letter, in which the Baroness and her husband return to visit their properties in the United States, mentions her. The closeness and tenderness that Mme de Neuville feels for Louise seem close to a maternal experience, which she has, unfortunately, never known and often bitterly regrets in her letters.

For anyone who likes gossiping, these letters are an endless source of entertainment. The readers sit in the front row to listen to all the tittle-tattle that the two women exchange. It is an exceptional hotbed to define the interpersonal female relationships of the time. The proximity to Mme Cruger and Mme Sadler suggests that there was a strong female network, fed by the correspondence between all these women. The Baroness’s strong maternal interest is evident in her extensive descriptions of the occupations and personalities of the many children of the Cruger family. The friendship between Mme Dupont and the Baroness contaminates other relational spheres and is also expressed in the singular interest that the Baroness has for the two daughters of Joséphine and their education, as if she were living a kind of maternity-by-proxy through them.

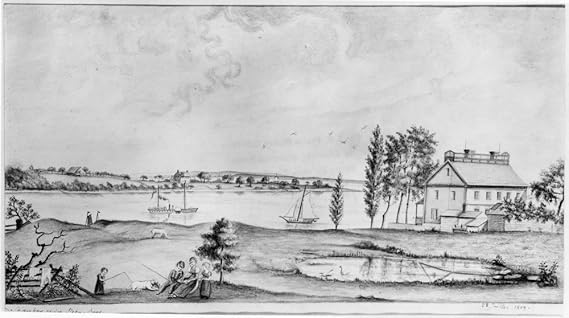

The correspondence also allows us to grasp the extent of the love that the Baroness has for the United States, contrary to Joséphine, who has always struggled to adapt to the American substrate without having the feeling of renouncing her French identity. The Baroness refers to herself and her husband as the “farmers of the Raritan,” reflecting a genuine nostalgia for their New Jersey lands. On the contrary, France is far from glorified. After years of exile, the couple returned to settle there, and although driven by their love for the nation, they seemed to experience a cultural dissonance between the fantasized image of the country that they had developed during their travels and the France they found in the time of the Restoration. The Baroness laments the cultural shock experienced by the couple, out of step with the mores and traditions of the time that make France a little more abstract: ravaged by cholera, the threat of social dissension, and wars with Spain.

And yet, all the time spent in this young republic that is the United States will not be enough to destabilize the monarchical ideals strongly anchored in the Neuvilles’ mind. They defend the king at the expense of the ministers, whom the Baroness indirectly accused of having orchestrated the ministerial disgrace in which her husband fell in 1824. Their unwavering faith in the monarch is reflected in the letters, in which the Baroness implores Joséphine and the French American community not to tarnish the name of the king of France.

The transcription and translation of the Baroness’s letters is only the first step in discovering the French collections held at Hagley. It is long overdue to put them on display. There is an impressive amount of unexploited French resources, and that would allow us to go back to the premises of the history of the installation of the Duponts in the United States, at a time when they were still grappling with a mixed identity composed of intrinsically French qualities and gradually American ones.

Laurène Tabouillot and Cécile Raas have been working as French translation assistants at the Hagley Museum and Library. They are both nearing the completion of their Master’s degrees in Francophone literature at the University of Delaware.

______________________________________________________

Une amitié de toute une vie à travers des lettres : la correspondance entre la Baronne Henriette Hyde de Neuville et Gabrielle Joséphine du Pont, 1810-1835

La production artistique de la Baronne Henriette Hyde de Neuville a été récemment redécouverte par la New-York Historical Society, à l’occasion de l’exposition Artist in Exile: The Visual Diary of Baroness Hyde de Neuville, et de la publication du livre éponyme en 2019. Cette mise à l’honneur à donné lieu à une résurgence de la curiosité et de l’intérêt pour cette figure méconnue de la communauté francophone des débuts des Etats-Unis, ainsi que son mari, grande figure monarchiste de la Restauration, et ambassadeur de France à Washington DC.

La bibliothèque de recherche de Hagley a alors redécouvert dans ses archives toute une collection de lettres adressées par la Baronne à Gabrielle Joséphine de la Fite de Pelleport Dupont de Nemours, l’épouse de Victor Marie Dupont de Nemours. Cette collection de 53 lettres s’étalant de 1810 à 1835 nous a donné un aperçu intimiste et sincère de la communauté francophone, telle qu’elle s’est établie au XIXe siècle dans la région mid-Atlantic, à travers le prisme de cette amitié exceptionnelle qui a résisté au passage des années et de l’histoire, à la distance géographique, et aux drames interpersonnels qui ont ponctué la vie de ces deux femmes.

Il nous a semblé essentiel de mettre en lumière l’amitié qui liait ces deux figures féminines, et notamment dans le contexte de l’histoire de la famille Dupont, qui a souvent été perçue comme étant le fait des grands hommes qui l’ont constituée. Au-delà de cette perspective historique, nous avons pu être les témoins privilégiés d’une relation presque sororale, partageant les joies et déboires de la maternité, ainsi que les difficultés de l’exil.

Notre entreprise de transcription et de traduction s’inscrit dans un effort général de digitalisation à Hagley, afin de favoriser l’accessibilité de ses ressources, tant auprès du grand public que des chercheurs. Cette correspondance demeurait dans les archives, dans un format peu commode, car fragile et difficile à décrypter, et uniquement en français. Nous espérons donc que notre travail contribuera à la démocratisation des ressources francophones inestimables abritées à Hagley. Du point de vue de la recherche, ces lettres offrent des témoignages de première main des évènements et des mœurs d’une société précise, à une époque donnée. Cela peut se révéler pertinent tant pour l’histoire sociale, qu’économique, politique, militaire et culturelle, sans oublier l’histoire de l’art, puisque la Baronne était une dessinatrice hors pair.

Nous avons rencontré de nombreux défis dans le processus de transcription et traduction de cette correspondance, à commencer par l’état des lettres elles-mêmes. Certaines étaient déchirées par endroit, ou jaunies, l’encre pouvait transparaître à travers et rendre la lecture difficile, les ratures abondaient, l’optimisation du papier imposait d’écrire dans les marges et dans plusieurs directions… La calligraphie de la Baronne n’était pas toujours facile à déchiffrer, surtout dans la formation de certaines de ses lettres. De plus, une grande inconsistance dans l’orthographe de la Baronne, tout particulièrement en ce qui concerne les noms propres, nous a compliqué la tâche, surtout pour garder le fil de tous les personnages et des endroits visités par les Neuville, qui ont beaucoup voyagé, tandis que les Dupont sont restés stables, auprès de la Brandywine.

La Baronne nous fait aussi don d’un style souvent subtilement ironique et mordant, agrémenté d’expressions idiomatiques françaises ou de plaisanteries, que nous nous sommes donc efforcées de retranscrire de notre mieux. La vie de la communauté francophone aux Etats-Unis ouvre également la voie aux anglicismes, qui parsèment les lettres (“le home”, “in family way”), et ceux-ci sont donc nécessairement perdus dans la traduction, mais marquent pourtant l’assimilation relative à un nouvel environnement pour ces exilés. Enfin, un dernier défi à relever touchait au manque de contextualisation des lettres. En effet, de nombreuses lettres ont été perdues, nous laissant donc la tâche de combler les informations manquantes. Même lorsque nous avions pu établir un ordre chronologique rapproché, nous ne possédions toujours qu’un seul côté de la correspondance, et les réponses de Joséphine ne pouvaient être qu’imaginées.

Nous avons suivi l’histoire du couple Neuville comme on suivrait l’épopée d’une série télévisée : contre vents et marées, à travers le monde, au gré de leurs voyages incessants et perdus dans les flux et reflux instables de l’histoire politique française remuante du XIXe siècle. L’un des mystères qui nous a tenu en haleine durant la lecture de ces lettres a été de comprendre qui était Louise. Ce nom apparaît tôt sous la plume de la Baronne, tantôt mentionnant qu’elle embrasse bien fort la famille Dupont dans les post-scriptum, tantôt soulignant à quel point Amélie, la fille de Joséphine, lui manque, laissant supposer qu’un certain degré d’amitié féminine s’était installé entre les deux jeunes filles. Des titres de propriété indiquent que les Neuville auraient installé Louise sur l’une de leurs terres, et auraient célébré son mariage en octobre 1817. S’il apparaît évident que Louise a été prise comme pupille par les Neuville, qui semblaient la traiter comme leur propre fille, le mystère autour du statut de Louise reste entier. Faisait-elle partie de la famille ? Ou bien était-elle au contraire une enfant adoptée par le couple ? Était-elle issue d’un milieu plutôt aisé, ou bien venait-elle d’un milieu populaire ? Qui est l’homme qu'elle a épousé en 1817 ? Beaucoup de questions restées sans réponse. Si sa présence est moins perceptible dans la seconde partie de la correspondance, il apparaît que Louise aurait continué à entretenir des liens avec la famille Neuville, puisque l’avant-dernière lettre, dans laquelle la Baronne et son mari reviennent visiter leurs propriétés aux Etat-Unis, la mentionne. La proximité et la tendresse que Mme de Neuville éprouve pour Louise semble se rapprocher de l’expérience maternelle qu’elle n’a, malheureusement, jamais connue, et qu’elle regrette souvent amèrement dans ses lettres.

Pour quiconque aime les commérages, les lettres s’avèrent être une source inépuisable de divertissement. Les lecteurs se retrouvent assis au premier rang pour prêter l’oreille à tous les ragots qu’échangent les deux femmes, vivier exceptionnel pour cerner les relations féminines interpersonnelles de l’époque. La proximité avec Mmes Cruger et Sadler laisse supposer l’existence d’un réseau féminin solide, nourri par les correspondances qu’entretenaient toutes ces personnes. L’intérêt maternel très marqué de la Baronne se perçoit par les longues descriptions qu’elle donne des occupations et personnalités des nombreux enfants de la famille Cruger. L’amitié que se portent Mme Dupont et la Baronne contamine d'autres sphères relationnelles et s’exprime également dans l’intérêt singulier que porte la Baronne aux deux filles de Joséphine, et à leur éducation, comme si elle vivait une sorte de maternité par procuration à travers elles.

La correspondance permet également de saisir l’étendue de l’amour que la Baronne porte aux Etats-Unis, et ce à rebours de Joséphine, qui a toujours eu beaucoup de mal à s’adapter au substrat américain sans avoir le sentiment de renoncer à son identité française. La Baronne ne manque pas de se référer à elle et à son mari comme aux “fermiers du Raritan”, traduisant une véritable nostalgie de leurs terres du New Jersey. À l’inverse, la France est loin d’y être glorifiée. Après des années d’exil, le couple, revenu s’y établir, et bien que conduit par leur amour pour la nation, semble expérimenter une dissonance culturelle entre l’image fantasmée du pays qu’ils avaient élaborée au gré de leurs voyages, et la France qu’ils retrouvent au moment de la Restauration. La Baronne se lamente du choc culturel que le couple y éprouve, en décalage avec les mœurs et les traditions du temps qui leur rendent la France un peu plus abstraite, rongée par le choléra, la menace de la dissension sociale et les guerres avec l’Espagne.

Et pourtant, tout le temps passé dans cette jeune république que sont les Etats-Unis n’aura pas suffi à déstabiliser les idéaux monarchiques fortement ancrés chez le couple Neuville. La défense du roi se fait au mépris des autres ministres, que la Baronne accuse indirectement d’avoir orchestré la disgrâce ministérielle dans laquelle tombe son mari en 1824. Cette foi inébranlable dans le monarque transparaît nettement dans les lettres, dans lesquelles la Baronne implore Joséphine et la communauté francophone américaine de ne pas ternir le nom du roi de France.

La transcription et la traduction des lettres de la Baronne ne constitue qu’une première étape dans la découverte de la collection française possédée par Hagley et qu’il est grand temps de mettre à l’honneur. Il reste une quantité impressionnante de ressources non exploitées en français, et qui nous permettrait de remonter aux prémisses de l’histoire de l’installation des Dupont aux Etats-Unis, à l’époque où ils étaient encore aux prises avec une identité bigarrée composée de qualités intrinsèquement françaises, puis progressivement américaines.

Laurène Tabouillot et Cécile Raas occupent le poste d’assistantes traductrices de français au Hagley Museum and Library. Elles sont toutes deux en fin de parcours de Master en littérature francophone à l’Université du Delaware.